「超ド級」で「まとも」な話

2021/12/28 10:07:28 船のあれこれ

コメント (0)

「超ド級」の由来は

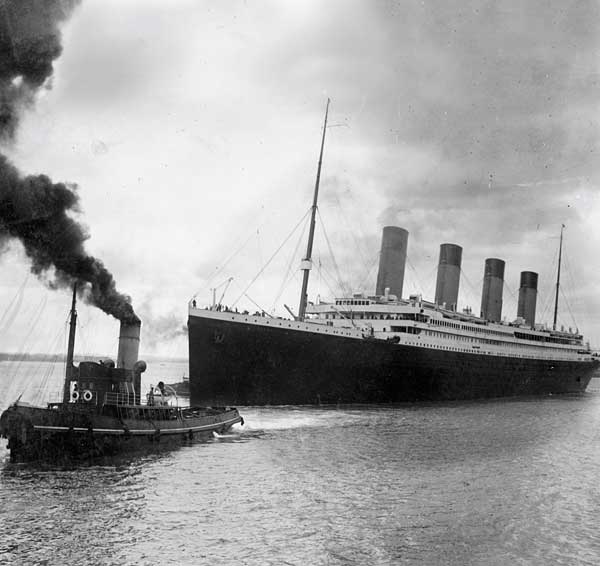

ドレッドノート号(ウイキペディアより転載)

かつてない大きさとか、記録を超えた、などを例えるのに「超ド級」の〇〇っていう使い方をしますよね。

じゃあ、「ド」ってなに?って話です。

もともと、この言葉の由来は船(軍艦)からきています。

明治時代の終わりから大正時代のはじめにかけて、この当時はまだ航空機が軍事の主役ではなく、世界の軍事バランスは「大鑑巨砲主義」、つまり、大きくて早くて強い軍艦を所有する事が、世界の中での優位を保つという時代でした。

そんななかで、明治維新後国力を増した日本は、明治38年(1905年)、日本海海戦において、当時世界最強と言われたロシアの「バルチック艦隊」を撃破しました。

当時は白色人種優位の時代背景でもあり、有色人種の日本人が世界最強の艦隊を相手に海戦で勝利したことが、ますます世界を大艦巨砲主義に傾倒していくきっかけともなったのです。

そして、明治39年(1906年)、イギリスは史上最強の軍艦を生み出しました。

それが「ドレッドノート号」だったのです。

世界で最初に高出力タービン推進機関を搭載し、当時としては画期的な21ノット(時速約40キロ)をたたきだし、しかも命中率の高い大砲を装備するなど、「ドレッドノート1隻で軍艦2隻」と言われるほどの軍艦だったのです。

当然のように各国は「ドレッドノート」に追随する軍艦の建造を始めます。このように「ドレッドノート」を基本として建造された軍艦を「ド級」(漢字の「弩」は当て字)、それ以降、「ドレッドノート」を上回るレベルの軍艦を「超ド級」という表現をするようになりました。

「まとも」の話

船尾(トモ)(ウイキペディアより転載)

実はこれも船が由来になっています。

このHPをご覧の方の多くは、何らかの形で船にかかわっている方、あるいは興味のある方でしょうから、今さら釈迦に説法になるかも分かりませんが、ま、そうでない方向けに。

業界用語では、船の前部(船首部)を「オモテ(艏)」、船の後部(船尾部)を「トモ(艫)」と言います。

帆船が船の主流であったころ、真後ろから吹く風に乗ってまっすぐ進むことのできる風が効率よく船を進ませることができることから、「まともに(真後ろから)吹く風」が好まれたことが由来になっているようです。

ただ、現実的な帆船の操船上は、真後ろからあたる風は逆に船の挙動を不安定にさせるため、帆を膨らませて上手く気圧差を生じさせる「斜め後ろ」から風が当たるように操船し、変針を繰り返すことによって目的地に進んでいくとの事です。

オンライン絵本 2’nd 始動!

2021/12/08 船のあれこれ

コメント (0)

今年の春、内航総連からの支援もいただき製作したオンライン絵本「ノット船長のおとどけもの」は、おかげさまで各地で活用され、子どもたちに船員職業を紹介するツールとなっています。

今年の春、内航総連からの支援もいただき製作したオンライン絵本「ノット船長のおとどけもの」は、おかげさまで各地で活用され、子どもたちに船員職業を紹介するツールとなっています。そして第2弾!

今度はより一層子供たちが興味を持ちそうな「海の力持ち」、タグボートに着眼した絵本を製作すべく準備を進めています。

「タグボート」は、大きな台船や海上構造物の輸送、巨大船舶の入出港アシスト、造船所で建造中の船舶支援などが主な任務ですが、一般的にはあまり出会う機会のない船種です。

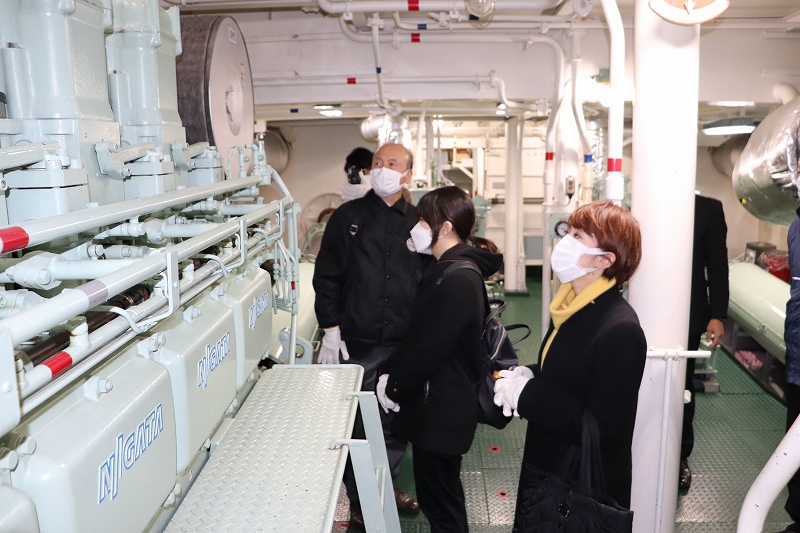

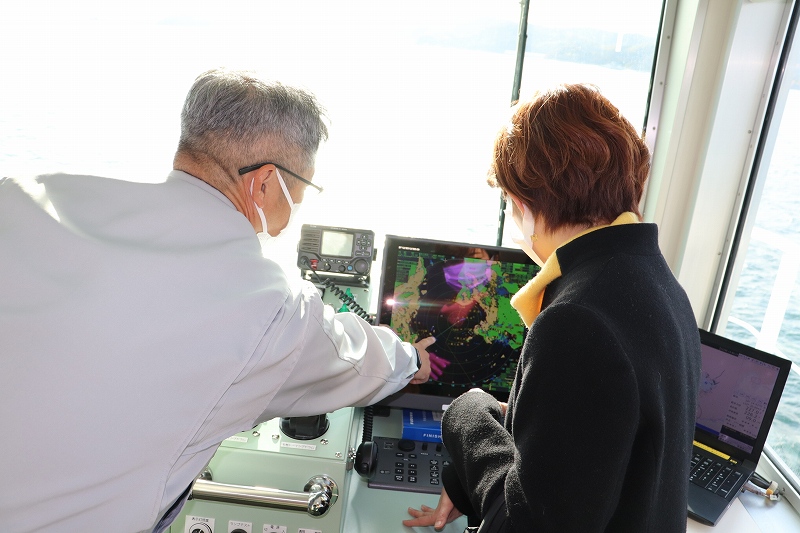

今回は内航事業者でもある株式会社シーゲートコーポレーション様の全面的なご協力のもと、スタッフが取材に訪問させていただきました。

今回は内航事業者でもある株式会社シーゲートコーポレーション様の全面的なご協力のもと、スタッフが取材に訪問させていただきました。

絵本作家のミヤタタカシ様、ナレーション担当の久保田夏菜様(CtoSeaアンバサダー)、そして企画運営スタッフもお邪魔して、隅々まで拝見いたしました。

素晴らしいおもてなしをいただいた(株)シーゲートコーポレーション曳船部の河野副部長はじめ、「くれ丸」船長以下乗組員各位にはあらためて御礼申し上げます。

今年度末を目途に、完成を目指してまいります。

素晴らしいおもてなしをいただいた(株)シーゲートコーポレーション曳船部の河野副部長はじめ、「くれ丸」船長以下乗組員各位にはあらためて御礼申し上げます。

今年度末を目途に、完成を目指してまいります。

EDR、FDR、VDR・・

2021/06/30 15:08:22 船のあれこれ

コメント (0)

最近は何かとアルファベット数文字で表示することが多くて、正直面食らう事も多々あるんですが、このタイトルだけで「ハイハイ!」と分かった方は相当な乗り物マニアですね。

今朝の新聞記事に「新型車には「運転記録装置」の搭載義務付け-国土交通省-」という記事があり、ドラレコみたいなもんかいな、と思っていたら、どうやらそのレベルのものではなく、かなり詳細な記録ができる装置のようですね。

いまどきのクルマに付いている知られざる事故記録装置!

EDR=イベントデータレコーダー(Event Data Recorder)というものらしいですが、この記事を見てはっと思い出したのが航空機事故が起きると話題になる「フライトレコーダー」(FDR)です。

いまどきのクルマに付いている知られざる事故記録装置!

EDR=イベントデータレコーダー(Event Data Recorder)というものらしいですが、この記事を見てはっと思い出したのが航空機事故が起きると話題になる「フライトレコーダー」(FDR)です。

実は船の世界にも「VDR」という記録装置があるのをご存じでしょうか

航空事故のたび、「ブラックボックスの回収に成功」などと報道されますが、高度、対気速度、垂直加速度、機首方位、経過時、飛行機の姿勢、操縦翼面の動き、エンジンの運転状態、航空交通管制機関と連絡した時刻など20種以上のデータが記録されるものらしいですね。これに対して、「VDR」(Voyage Data Recorder)は、日時、船位、速力、船首方位、船橋音声、通信音声(VHF)、レーダデータのほか、水深、各警報、舵角、エンジンモーション、開口部の状況、防水・防火扉の状況、船体応力、風速・風向など、負けず劣らず実に多くのデータが保存されます。

現在のところ搭載強制船舶は

国際航海する旅客船と、国際航海する総トン数3,000トン以上の旅客船以外の船舶となっており、とりあえず、内航とは無縁ですが、元々このシステムは、海難が発生した場合に、船に蓄積したデータを物理的に持ち帰り、解析することによって、その原因究明に役立てる目的でした。ところが数年前から、インマルサット人工衛星を活用して取得したデータをリアルタイムに陸上に送り、船内のデータを陸上でも把握・共有し、安全運航に役立てる取り組みが始まっています。

最近は従来の紙海図も電子海図(ECDIS)に置き換わりつつありますので、このデータと連携させることによって、ゆくゆくは「自動運航船」の実用化に向けた検討が始まるのではないのかな?と思います。

春一番!

2021/02/04 16:35:59 船のあれこれ

コメント (0)

春一番と言えばキャンディーズ!

"もうすぐはーるですねぇ、恋をしてみませんか♪"

「春一番」というキーワードで、このキャンディーズの曲が脳内に流れたあなた。だいたい年齢が判ります。(よっ!ご同輩)

関東地方では観測史上最速で「春一番」が吹いたようですが・・・・。

ではそもそも「春一番」って考えた事あります?

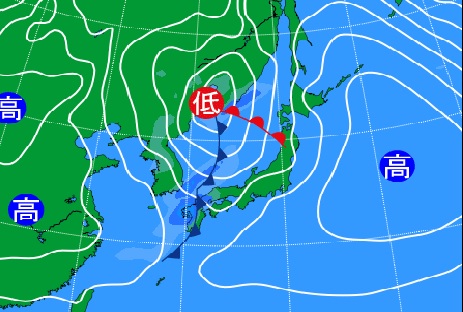

気象台によって判定基準が様々あるようですが、中国地方では2月10日から20日に観測されることが多く、①立春から春分までの間に、②日本海を進む低気圧に向かって、③南側の高気圧から平均風速8m/s以上の風が吹き込み、④前日に比べて気温が上昇すること、だそうです。

しかし、もともと「春一番」は船乗りにとっては忌み嫌う言葉

諸説あるようですが、「春一番」は江戸末期、旧暦2月13日(現在の3月中旬)、長崎県壱岐島沖で、壱岐の漁船7艘が強い風にあおられて転覆し、漁師53人が犠牲になったことに由来し、以来、漁師らがこの強い南風を「春一」「春一番」と呼んで警戒するようになったとするのが一般的なようです。現在のような使い方をされ始めたのは、概ね60年程度前「朝日新聞」が使い始めたことにより、定着したとのことです。

もちろん、現在では船の堪航性(たんこうせい:舶がその航行予定海域で予想される通常の危険にたえ、安全に航行できる能力のこと)や航海技術など、当時とは較べるべくもありませんが、安全確保に上限はありません。ご安全に!!

タイタニック事故と操舵号令

2021/01/26 13:06:33 船のあれこれ

コメント (0)

先日、「タイタニック事故の真実」?みたいな(タイトル忘れました)テレビ番組をやってて、ぼんやりとみてたんですが、以前このブログで肩章のはなしってのを書いた記憶がよみがえってきました。

先日、「タイタニック事故の真実」?みたいな(タイトル忘れました)テレビ番組をやってて、ぼんやりとみてたんですが、以前このブログで肩章のはなしってのを書いた記憶がよみがえってきました。・・・・たしか、「そのうちまた書きます・・・」みたいな事言ってたなあ(;^ω^)

この前見たテレビ番組では、「タイタニックが沈んだのは船内の石炭火災が沈没の原因だ!」みたいな内容でしたが、沈没原因は現在でも諸説あるようで、いずれにしても、生存者の証言から氷山にぶつかったのは間違い事実ですから、そこに着眼して、今回は書いてみます。

なんでハードスターボード?

レオナルドディカプリオ、ケイトウィンスレット主演、ジェームスキャメロン監督の映画「タイタニック」をご覧になった方も多いと思いますが、見張りが氷山を発見して、号鐘を乱打し、それに気づいた当直士官のマードック一等航海士がこう叫びます。「ハードスターボードォォォォォ!!!!」「フルアスターーーーーーン!!!!(後進一杯)」

操舵手は舵輪を左に激しく回転させ、タイタニック号の巨体がゆっくり左回頭していく・・・・

しかし、回頭が間に合わず右舷側が激しく氷山に接触し、船体が損傷する・・・

あれ?

なんで左回頭?

そうなんです。

「ハードスターボード」という指示だと、「急速回頭、船を右に向けろ」という号令ですから、映画が公開された当時「間違っているのではないか」という議論が沸き上がったそうです。

「ハードスターボード」という指示だと、「急速回頭、船を右に向けろ」という号令ですから、映画が公開された当時「間違っているのではないか」という議論が沸き上がったそうです。

ところがこれは正しかったのです。

実は歴史的にみると、操舵号令が国際的に統一されたのはわずか100年にも満たないのです。もともと、現在の船のように、舵輪を回してなにがしかのリンケージを経て、操舵機を介し、船尾から水中に設えた舵板を操作するといった複雑な構造を持った船舶が確立される前は、柄を直接操作して操船していました。

(小型船外機のイメージです)

こんな感じです(画像はトーハツさんからいただきました)

「直接法」と「間接法」

指示が全く逆になるのですから、大変危険です。当時英国は(タイタニックは英国船籍)間接法を採用していたため、「ハードスターボード」は舵柄を右に(船を左に)という指示だったのですが、フランスなどでは直接法を採用しており、国際的にも混在していました。

一説によれば、当時舵輪を握っていたヒッチェンズ操舵手は直接法で訓練されていたため、危機に直面した際パニックに陥り、操舵を誤ったという説もありますが、いずれにしても推論でしかありません。

こうした教訓からルールが統一されます

タイタニック事故を契機として、「海上における人命の安全のための国際会議」が1929年ロンドンで開催され、様々な安全対策を盛り込んだ国際条約(SOLAS条約)が改正されました。日本でもこの条約を受けて、船舶安全法施行規則に号令のルールが明示され(のちに海上衝突予防法に転記)船の進行方向に操舵号令を発する「直接法」に統一されました。

このほか、海上における様々なルールは、大半が悲惨な海難、多数の犠牲によって確立され、安全規制は、私たちの生命や財産を守り、経済を支える根幹であって、先人たちに深い感謝を捧げます。

- < 前

- Page 1 / 2

2020 © Chugoku district Coastal shipping Associations

System Designed by NetPrompt NP-CMS ver.5.148

RSS 2.0

RSS 2.0