今日はひな祭り

2021/03/03 12:59:57 センムのつぶやき

コメント (0)

春です♪

今日のランチは、中海連事務所の近所にあるお好み焼き屋さんに出かけました。

今日のランチは、中海連事務所の近所にあるお好み焼き屋さんに出かけました。いつもの「肉玉うどん」を頼んだら、お店のおねーさんが「今日はひな祭りだから(^^♪」と桜餅をサービスして下さいました。ワタシ「爺」なんですが(笑)

ちなみにバラエティ番組で、広島のお好み焼きと関西のお好み焼きが面白おかしく対比されることがあるんだけど、どちらも美味しいのは間違いない。

ただ、「広島風」は許せても「広島焼き」にはイラっと来る。

そがあな名前の食べ物は広島には、ありゃぁせんのんじゃ!(;^ω^)

PUNIP cruisesさんってご存じですか?

2021/02/17 11:20:23 センムのつぶやき

コメント (0)

名前は知らなくても

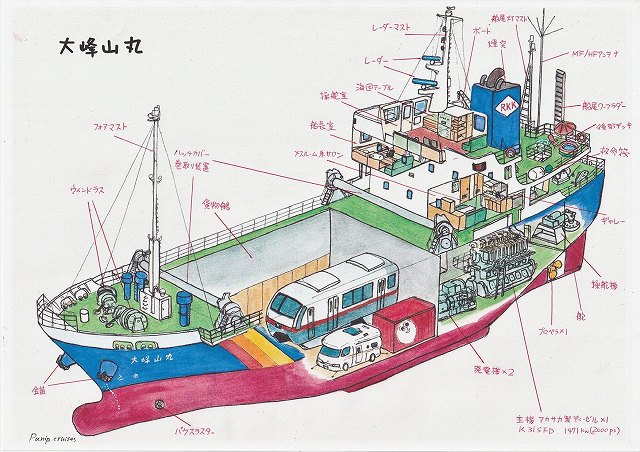

海事関係書籍・出版物、チラシなどで、トップ画像にあるようなタッチの絵をご覧になったことがあるのではないかと思います。(ちなみにこの絵は広島県内航海運組合の某会員様所属船です)

海事関係書籍・出版物、チラシなどで、トップ画像にあるようなタッチの絵をご覧になったことがあるのではないかと思います。(ちなみにこの絵は広島県内航海運組合の某会員様所属船です)客船、フェリー、貨物船、練習船、昔の船、その他あらゆる種類の船の絵画、イラスト、デザインを精力的に発表されています。

作品自体はずいぶん前から目にしていましたが

中々「貨物船」を書いて下さる作家さんは数が少なくて貴重です。

鉄の塊の、とかく無機質になりがちな船をホンワカと温かく描いて下さるので、「海」「船」に無縁の方々にも受け止めやすいのではないでしょうか。

瀬戸内海汽船のクルーズ船「銀河」も書いておられました。

瀬戸内海汽船のクルーズ船「銀河」も書いておられました。これらの画像はご本人の許諾をいただいて掲載しております。

「回し者」ではないのですが(笑)、個人的ファンなので、下記にリンク貼っておきます。興味のある方は訪問して見て下さい。(自社の船の絵も発注できるようですよ)

PUNIP cruisesさんのホームページ

PUNIP cruisesさんのTwitter

PUNIP cruisesさんのFacebook

【続編】カボタージュってナニ

2020/12/04 センムのつぶやき

コメント (1)

今回の話は正確にいうと「カボタージュ」の話ではありません

実はこれ、よくある誤解なのです。(カボタージュあるある)

カボタージュ制度は、あくまで「日本の国籍を持った船舶にのみ許されている特権」であって、その船に乗っている船員の国籍を制限しているものではないのです。

でも、現実的に内航船員は日本人だけじゃない?

はい、確かにそうです。なぜ日本人しか乗っていないのか少し掘り下げてみますと、もともとこの話は、「1966年の外国人労働の受け入れに関する閣議決定(口頭了解)」まで遡ります。

これは当時、「外国人単純労働者の導入を認めない」とした労働大臣(当時)発言が閣議了解されて以来、外国人船員についても日本船籍船への配乗が認められていないのが発端であり、実はカボタージュとは異質なものなのです。

しかし、それから50数年を経た近代では、外航の世界では日本船籍船あっても当たり前のように「混乗」が行われ、便宜置籍(FOC:Flag of Convenience)では「実質的に」日本船でありながらほぼ外国人船員のみであることが常態化してしまいますし、陸上産業においても一昨年「入管難民法」の改正で、建前の上では門戸を閉ざしていた外国人労働者を「特定技能」と名のもとに受け入れています。(造船、建設、宿泊など)

じゃあ、内航でも外国人船員が?

論としてはゼロではないと思います。前述の入管難民法の「特定技能」に職種指定されれば法律上は可能になると思います。

ただ、現行の「特定技能1号」職種は在留期間5年、家族との帯同は不可となっていますから、実際5年かけて養成して、オシマイという選択は取れませんし、家族のもとに帰る交通費が国内旅費とはけた違いでなりますから、仮に賃金コストを抑えられたとしても、難しい判断になるのではないでしょうか。

文化、言語、風習の違う国民性が、数人しか乗っていない内航船に果たして馴染むのか、大いに疑問です。

内航船員不足の根本問題は違うところにあるのではないでしょうか。

日本人がどんどん少なっていることに加え、若年人口が20年前の3/4と極端に減ってきているいま、おそらくその議論は避けて通れないでしょうし、実際一部の学識者からは問題提起もされています。これまで内航業界は、昭和52年の遠洋漁業200カイリ問題で離職した船員さんを吸収し、昭和60年「プラザ合意」以降の超円高で競争力を失った外航から船員さんを吸収し、昭和の終わりから平成にかけて完成した本四架橋による旅客船事業撤退からの船員さんを吸収してきました。

内航はこうした激動期に調整弁としての機能も果たしてきましたが、もはやこうした船員不足に対する「神風」は吹きません。

(それがゆえに、これまで何となく船員さんを充足できてきたので、若手を雇って、自社で養成するという産業構造になっていないという側面もあるように思います)

内航海運が今後においても国内物流の大動脈であり続けるためには、内航船員が魅力あふれる職業である必要があります。

人口減少のなか、有能な労働力確保は、海事産業間の競争にとどまらず、陸上産業すべてとの産業間競争であります。

国土交通省では「船員の働き方改革」をテーマに様々な検討が進められていますが、船員の働き方改革実現には、オーナーの努力ももちろんですが、何より、オペレーター各位や荷主各位の理解と行動がなければ、近い将来に海上物流が機能不全に陥ることも懸念されます・

カボタージュってナニ??

2020/10/30 15:34:08 センムのつぶやき

コメント (0)

(実はこれ、船内で出される「カボチャ味のポタージュスープ」の事です)←真っ赤なウソです!

船にも人間にも「国籍」があります

日本は「島国」ですから、海外との人の行き来や物資の輸送(輸出入)は船か飛行機を使わざるを得ません。飛行機での物資輸送(貿易)は極めて少ない(1%未満)ですから、ここでは船に限ったお話をしていきたいと思います。

20トン未満のプレジャーボートなどを除き、船にも人間と同じように一隻ごとに「国籍」をもっています。

日本国籍の船は一隻ずつ日本政府の発行する「船舶国籍証書」という証明書を持っています。

当然、外国の国籍をもった船もあり、日本国内の主要な港に毎日たくさんの物資を運び、そして日本で生産したたくさんの製品を全世界に届けてくれています。これは日本籍の船であろうが、外国籍の船であろうが同じです。

このように、日本と海外を結ぶ船を「外航船」と言い、貨物船の場合には「外航貨物船」旅客船の場合には「外航旅客船」といいます。旅客船の場合には「飛鳥Ⅱ」のようなクルーズ客船が有名ですね。

このように、外航船は持っている国籍に関係なく、世界中のあらゆる国の港に入り、あらゆる貨物の輸出入に従事します。つまり、世界中が単一市場であって、世界中の外航船が競争相手という事になります。

カボタージュ制度は主に二つで成り立っています

一つ目は「日本国籍を持っていない船は『開港地』として指定した港以外には入れない」二つ目には「日本国籍をもっていない船は、「人」も「貨物」も日本国内間の輸送をしてはならない」という事です。これは船舶法第3条というところに決められていて、遭難を回避するとか、国土交通大臣の特別な許可を得た場合など、一部の例外を除き、厳格に運用されている制度です。

外航船が日本の港に入るためには原則として「開港地」という指定された港に限られます。

日本には横浜・神戸など119の港が指定され、中国地方では、境港、浜田港、広島港、呉港、徳山下松港など、17港が指定されており、外国籍の船は原則としてこれ以外の港に入ることができません。

例えば、外国籍のクルーズ客船が日本発台湾行きのクルーズ旅行を行う場合、神戸でお客さんを乗せて、そのあと広島港でもお客さんを乗せることはできますが、神戸で乗船したお客様を広島で降ろす(国内輸送)ことはできません。

いったん台湾の港までクルーズしたのち、日本に帰ってもらうことになります。

これが日本船籍の船であれば、日本国内のどの港に入港しようが、どこにお客様を運ぼうが、自由にできる権利を持っています。

日本国籍船が法律によって保護される意味とは

外航海運は「単一市場」ということを前述しましたが、もしもこのカボタージュ規制がなかったら、競争力に優れた外国資本によって国内物流も席巻されることになりかねませんが、もしそうなったら、安全保障、生活物資の安定輸送、自国船員による海技の伝承、海事関連産業や地域経済の振興など、あらゆる面で甚大な影響が発生することは明白です。事実、東日本大震災の折、東京湾が放射能汚染されているなどという風評により、東京湾を忌避した外国船舶が神戸港に集中し、大混乱を起こしたという事象もありました。

これがもし、日本船舶だったらどうだったでしょうか。

実はこのカボタージュ制度は、海岸線を持ったほぼすべての国において実施されてるグローバルスタンダードであって、今後ともしっかり守っていくことが必要です。

わが身を削って船を守る!

2020/10/21 15:37:42 センムのつぶやき

コメント (0)

アノードの話

画像引用:http://www.hakatasb.co.jp/technology/

このブログを見ておられる方は海事関係者が多いと思いますので、今さら説明するまでもないと思うのですが、実は、この「板」は亜鉛板なのです。

専門的には「ジンク」(亜鉛)または「アノード」(電子が流出する電極)という言い方をしますが、実は鉄でできた船に、もしもこの設備がなかったら、下手すれば船に穴が開くかもしれないというほど、とても重要なものなのです。

中学校での実験思い出してください。

学校の理科の時間、塩水に種類の違う金属(アルミと銅板など)を入れると電気が起きるという実験をやって記憶はないでしょうか。実は、船でも同様なことが起きているのです。

船にも様々な種類の金属が、それぞれ適性に応じた個所に使用されていますが、特に、船尾にはプロペラやプロペラシャフト、船体など、種類の違う金属が使われています。

種類の異なる金属を電解質溶液(海水)に浸けた場合、両金属の電極電位が異なるため、イオン化傾向が強い金属から小さい金属に電子が移動し、電荷を持つ金属原子がイオンとして電解質溶液に溶けだして金属が腐蝕する現象が起きます。(難しい(汗)(汗))

この現象を「電蝕」と言います。

そのため、これを逆手に取り

イオン化傾向の大変大きい金属である亜鉛(ジンク)を船体に張り付け、ほかの金属に先立って意図的に腐食させ、船体を構成する重要な部品を守る役割を与えているのです。したがって、このジンクは決して塗装しませんし、摩耗して当たり前、ドックの折には新品のものに交換します。

普段は海面下にあり、なかなか見ることはありませんが、理論的にはモーターボートなどの船外機でも同じですので、機会があれば確認して見て下さい。ジンクを見つけることができると思います。

2020 © Chugoku district Coastal shipping Associations

System Designed by NetPrompt NP-CMS ver.5.163+

RSS 2.0

RSS 2.0