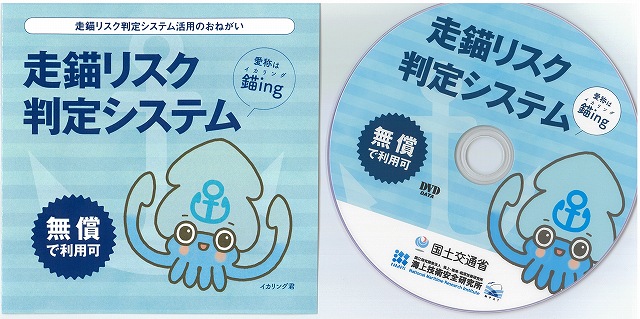

走錨リスク判定システム「錨ing」バージョンアップ

2022/09/15 14:38:53 お知らせ

コメント (0)

イカリングが一層美味しくなりました(笑)

食べる「イカリング」ではないことは説明しなくてもいいと思うのですが(笑)、昨年、独立行政法人海上技術研究所が無償でリリースした走錨リスク判定システム(錨ing)がバージョンアップしてリリースされました。またも無償!(太っ腹)(以下、海技研メールのコピーです)

☆走錨リスク判定システム(錨ing)とは?

走錨リスク判定システム(錨ing)はユーザーである船長や船員が、船舶、錨泊候補地、気象・海象等のデータを入力することにより、自船の走錨リスクを高中低の3段階で判定することができるシステムです。

船長や船員はこのリスク情報を参考にして、自船の適切な錨泊事故防止対策の選択ができます。

オフラインで利用できるPC版とオンラインで利用するWEBアプリ版があります。

いずれも無償でご利用・ダウンロードできます。

で、この度、

□初期設定で選択できる船が増えました。

□風向や波向を確認する画面を追加しました。

□双錨泊における開き角を設定できるようになりました。

□これまでの検証を踏まえ走錨リスクの閾値が変更されました。

ってことです。

リリースのお知らせはこちら。

ダウンロードはこちらから

ソフトウエアのダウンロードはこちらから!ギョギョギョっとさかなクンも登場してます、

オンラインで使うWEB版はこちらから!

これから台風シーズン本番。せっかくのシステム、上手く活用して走錨事故の予防に役立てましょう!!

ちなみに英語版も用意されているようなので、内航船に限らずご活用下さい。

青年部委員会風景

2022/08/23 会議

コメント (0)

委員長はビーサン(笑)

ここ最近は、コロナ禍のなかで活動も思うに任せず、悩ましい日々が続いていた青年部ですが、10月には広島で開催する全国交流会のホスト役を控えていることもあって、最近では定期的に開催しています。

ここ最近は、コロナ禍のなかで活動も思うに任せず、悩ましい日々が続いていた青年部ですが、10月には広島で開催する全国交流会のホスト役を控えていることもあって、最近では定期的に開催しています。ビーチサンダルにTシャツ、短パンといういで立ちで、会議室ではなく、リゾートホテルのビーチにマッチするスタイルなのが古中青年部長!!

自社の船が広島近傍のドックに入っているらしいですが、本人曰く、「さっき、錆打ち後にシャワー浴びてきたから・・」っていうのが理由だそうです。(笑)

10月の全国交流会は絶賛調整中です。近々アナウンスしますので、お楽しみに♪

労務管理責任者講習を受けよう!

2022/08/02 09:46:58 お知らせ

コメント (0)

労務管理責任者講習って?

この法律は、もちろんそれ自体も「法律」なんですが、関連する法律を一括で改正するために作られたもので、内航海運業界で特に「船員法」や「船員職業安定法」あるいは「内航海運業法」の改正が大きく影響するものです。

特に一番関心が高いのが船員法改正

船員法はその名のとおり「船員さん」の労働時間、安全衛生、船内規律、船長や海員の責務など、大変特殊な法体系になっていて、かつ難解、しかも膨大な通達が出されていて、なおかつ時代とともに変化するという、実に厄介な(と言ったら叱られる?)法律なのです。今回の船員法改正は、ものすごく簡単に一言でいえば、「今まで曖昧だったところをはっきりさせる」「(陸上産業の)働き方改革に遅れをとるとと、益々船員不足になるので、船員職業を選択してもらうようめざす」ってとこでしょうか。

そのため、国土交通省海事局では様々な資料提供や説明会を開催して周知に努めていますが、それでも浸透・定着するのにはまだまだ時間がかかるんだと思います。

詳しくは国土交通省海事局のホームページに詳しく載ってますので参考にしていただければと思いますが、今後の船員労務の実務を行う上で求められるのが「船員労務管理責任者」なのです。

労務管理責任者は知識の習得が必要

船員法で、労務管理責任者は知識の習得が求められていますが、自習してそうおいそれと理解するのもなかなか困難です。そのため国交省では、内航総連に委託して「講習会」を全国で開催しています。

ご当地広島では、令和4年9月9日に開催予定となっていて、組合員には優先枠が設けられていますので、受講をお勧めします。

この講習を受講しなければ「労務管理責任者」になれないという性格のものではありませんが、正しい理解を進めておくことが、他産業や他社との差別化を勝ち得ることになると思います。お勧めします。

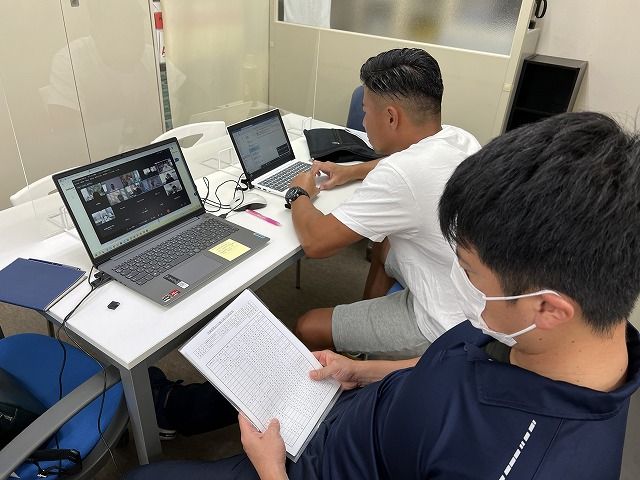

船主部会はリモートで

2022/07/25 会議

コメント (0)

青年部会議と全海運船主部会のダブルヘッダー

中海連青年部の古中委員長(写真奥)と岡本副委員長(写真手前)は、船主部会委員でもあるんですが、コロナ禍もあり、WEB開催となったことから、中海連事務局にてリモートにて参加。

世の中全体として、WEB会議もだんだん浸透してきたこともあって、皆さん馴れてきてますね。

感染リスクがなく、交通費などが不要で、コスパに優れているなど、もちろん良いことも沢山あるんですが、経験上「会議室での空気感」や「会議後の雑談」、「ビール片手の懇親会」で相互理解が進むことも多々あって、「コーヒー3杯よりビール1杯」効果も絶大です。

アフターコロナも「リモート」が活用されることだろうと思いますが、リアル会議+「ビール効果」も捨てがたいですね(笑)

祝!「海の日」中国運輸局長表彰

2022/07/21 行事・イベント

コメント (0)

佐藤副会長、中国運輸局長表彰受賞

おめでとうございます!

今後ますますのご活躍とご発展を祈念申し上げます!

2020 © Chugoku district Coastal shipping Associations

System Designed by NetPrompt NP-CMS ver.5.163+

RSS 2.0

RSS 2.0